历史上有多少名人曾亲手抄录《滕王阁序》?

来源: | 日期: 2025年09月10日 | 制作: 周章云 | 新闻热线: 0791-86849110

文/图 江南都市报全媒体记者段萍

被誉为千古名篇的《滕王阁序》,你知道在历史的长河中有哪些文人墨客曾为之倾倒,不仅反复吟诵,更以笔墨传抄?如今高悬于南昌滕王阁顶层的“滕王阁”三字,又是出自哪位历史大家之手?近日,“豫章金声——南昌石刻古籍文献晒书活动”在南昌市图书馆举行。四十余件明清至20世纪初叶的南昌本土珍贵文献与读者零距离接触,7位本土古籍收藏家,讲述藏品背后的故事。那些泛黄的书页、斑驳的字迹,仿佛一扇扇时空之门,引领观众穿越回曾经的豫章故郡,聆听历史的回响。

高悬于滕王阁顶层的“滕王阁”三字取自苏轼墨迹

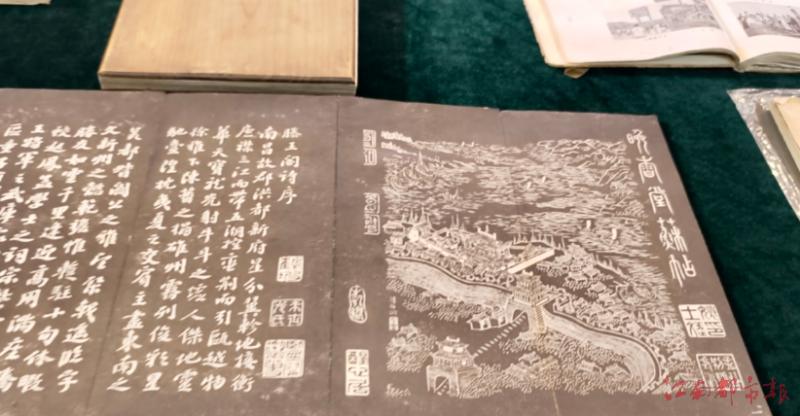

南昌民间著名藏书楼新风楼的第二代传人王令策,曾担任南昌大学江右哲学研究中心《赣文化研究》编委及副主编。其父王咨臣,作为一位深具影响的文化学者,对滕王阁的历史与文化做过深入而系统的权威研究。 在当天的晒书活动中,王令策带来了清代书法家、文学家翁方纲所书的《滕王阁序》碑刻拓本。该拓本体量颇大,每字约有巴掌大小,可遥想当年原碑气象之壮观。

收藏家廖垠之亦呈献了《康熙御笔滕王阁序》。这一版本乃清康熙皇帝以董其昌笔意临摹而成,篇末落款“临董其昌”,并附有两任江西巡抚所作跋文。

此外,廖垠之还带来了收录于《晚香堂苏帖》中的苏轼手书《滕王阁序》。该册另附宋代画家赵伯驹所作的《滕王阁图》。据他介绍,有学者考证,赵伯驹并未亲临南昌,也未曾见过滕王阁实景,“这幅画很可能是他根据《滕王阁序》的文意想象绘成”。

王令策在接受江南都市报全媒体记者采访时透露,现今高悬于南昌滕王阁顶层的“滕王阁”三字,正是取自《晚香堂苏帖》中苏轼墨迹。“1985年南昌启动滕王阁重建工程时,我父亲将家中珍藏的《晚香堂苏帖》捐献了出来。”

古籍见证,王勃《滕王阁序》的原文是“南昌故郡”

王咨臣自幼因《滕王阁序》而对滕王阁心向往之,1937年来南昌求学时却因阁已毁损而深感遗憾。自此,他致力于搜集与滕王阁相关的各类文献史料。例如抗战期间,梁思成携弟子赴赣南考察古建筑时,应江西方面请托所绘的滕王阁设计图,后来便被他珍藏。

至20世纪80年代滕王阁启动重建时,王咨臣不仅提供了梁思成绘制的滕王阁图纸、历代滕王阁图像样本,还建议官方采用苏轼的书法作为阁名题字。王令策表示,苏轼书法别具一格,“其字体方整饱满,犹如名菜‘东坡肉’般厚实端庄”。

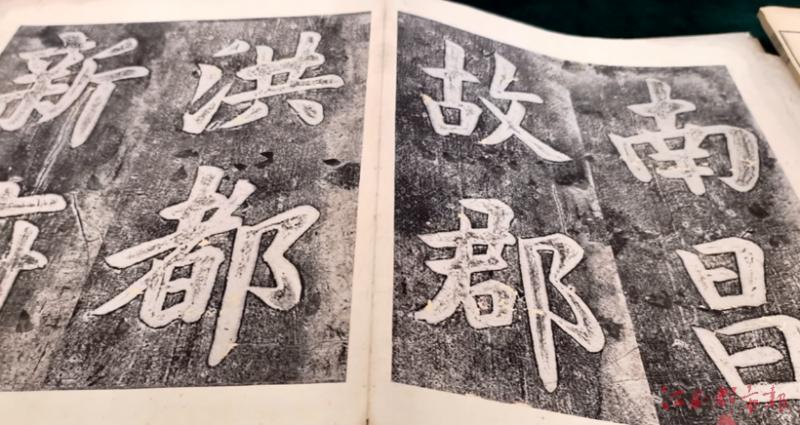

此外,王令策还指出,从苏轼所书《滕王阁序》可见,王勃原文首句应为“南昌故郡”,而非后世所传的“豫章故郡”。他补充道:“从历史沿革看,南昌长期属豫章郡,但在很短的时期内也曾称南昌郡。”

此外,著有《近代江西藏书三十家》的文化学者毛静还特别展示了一本来自豫章书院内部的孝廉书院碑帖拓本。他介绍道:“孝廉书院可谓‘书院中的书院’,这块碑文原刻极为翔实。它所记录的,相当于从南昌大学这般的高等学府中遴选最优秀的毕业生,直接进入青年干部培训班进修,结业后即授予官职。”

而另一本关于江西华林书院的拓本,藏家廖垠之则用“无疑是黑暗中的一束光”来形容它的意义——它是史料记载的中国古代第一所公开招收女学生的书院。

海昏侯刘贺是江西目前已知最早的古籍收藏家

毛静当天还向读者讲述了江西藏书史。他表示,中国对古籍的收藏和研究很早就开始了。以江西为例,海昏侯墓中出土的五千余枚竹简,可视作本地目前已知最早的藏书实证。

“刘贺将他生前阅读的典籍、往来信函的底稿以及部分公文一同带入墓葬,无意间使自己成为我们现在所能追溯到的江西第一位藏书家。”毛静这样解读。

在古籍研究过程中,毛静考证发现,“江右”作为地域称谓首次出现于唐代。彼时,白鹿洞书院的开创者李渤年轻时曾隐居庐山,筑室读书。“他当年的读书台,也正是白鹿洞书院藏书传统的起源。”

宋元时期,江西经济与文化臻于鼎盛,大批人才走向历史前台,其中不少人更影响了国家命运。而这些人物无不在青年时期埋首苦读。毛静举王安石为例,说他常彻夜攻读,以至清晨不及洗漱便匆匆办公,甚至因此受到上司批评。

北宋藏书家李公择亦是一例。他在庐山创立“李氏山房”,藏书丰富且对外开放、供人免费阅览。苏轼曾特撰《李氏山房藏书记》一文,既描绘庐山景色,也记述山房藏书盛况,并深刻讨论了古籍传承的价值。

至明清两代,江西籍的宰相级官员多雅好藏书。如明代首辅杨士奇(泰和人)、内阁大学士解缙(吉水人),以及分宜籍的权臣严嵩,皆藏书颇丰。严嵩在南昌的别业中就汇聚了大量典籍。

毛静还提到,宋代江西文化遗产丰厚,如今流传于世的宋版书尤为稀缺珍贵,素有“一页宋版一两金”之说。“目前民间所能收藏的多以清代刊本为主,若有明版书,便可以称为‘善本’。”

在收藏古籍的道路上,许多藏家不仅投入了巨大的心血,更付出了可观的经济代价。王令策的父亲宁愿省下给孩子买油条的钱,也要将有限的家庭收入用于购书;还有一位藏书家,曾在城里为一套古籍倾尽所有,结果连返家的班车费都无从筹措,最终硬是徒步二十公里,直至凌晨三时才终于走到家中。

尽管古籍收藏市场极为小众,藏家的投入与回报往往难以成正比,但毛静和王令策等藏家们都表示,藏书的价值远超经济层面,它更在于文化传承与社会意义。“这种获得感、幸福感和愉悦感,是任何其他事物所不能替代的。”

值班编辑:段萍

值班审核:金路遥

值班编委:郭宁