这种我省特有的珍稀鸟“身世”被前推800年

来源: 江南都市报 | 日期: 2025年07月09日 | 制作: 肖琳琪 | 新闻热线: 0791-86849110

江西蓝冠噪鹛或作为贡品入宫

江西特有珍禽蓝冠噪鹛有据可考的历史被改写!作为极危物种和国家一级重点保护野生动物,蓝冠噪鹛如今全球也仅在婺源能观测到。引人关注的是,我国鸟类学专家陈水华在宋代画作《翠竹翎毛图》中成功辨识出蓝冠噪鹛。这一辨识结果,将蓝冠噪鹛有据可考的存在时间,从1919年首次在婺源被发现,直接前推了约800年。

这不禁引人联想:画作描绘的场景是否再次与江西有关?带着这份追问,来自江西的“00后”邓茨方,正沿着陈水华的研究路径继续探索,期盼揭开这种千年珍禽与家乡更深层的历史渊源。

文/江南都市报全媒体记者段萍

婺源蓝冠噪鹛实拍图。(綦茗鹏摄)

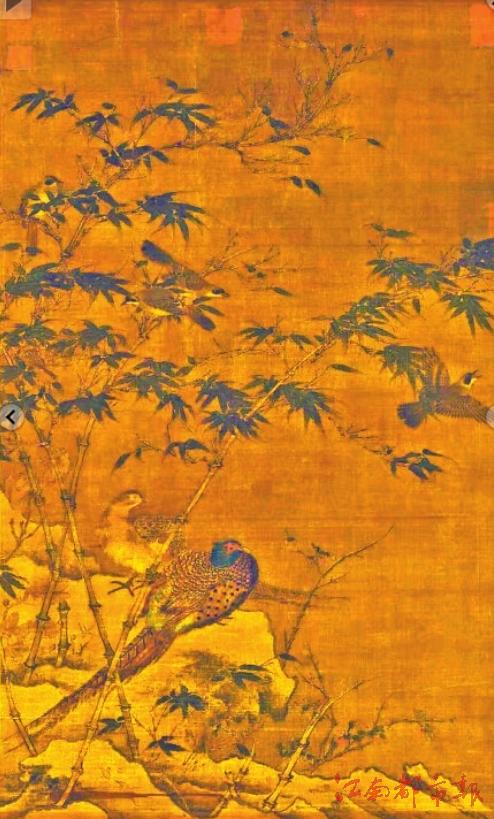

《翠竹翎毛图》(台北故宫博物院藏)。

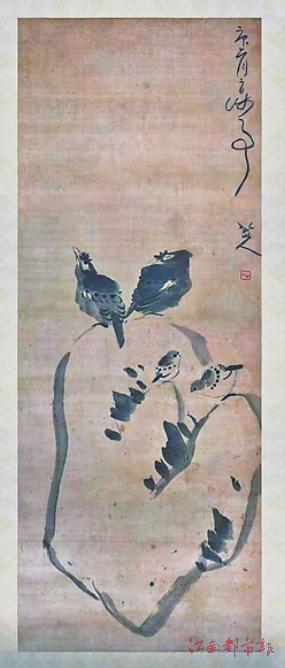

八大山人作品:《湖石聚禽图》。

■“活化石”蓝冠噪鹛现身宋画《翠竹翎毛图》

宋代是我国文化艺术鼎盛期,绘画成就尤为耀眼,堪称中国绘画史的黄金时代与写实主义高峰。前浙江省博物馆馆长陈水华去年出版的《形理两全:宋画中的鸟类》,从174幅宋画中考释出67种鸟类,为鸟类学史研究开辟了新路径。

书中论及的台北故宫博物院收藏的《翠竹翎毛图》,描绘了一处竹林景致:林下,一对雉鸡静卧坡石;竹林上方,四只噪鹛生动活跃——三只栖枝,一只且飞且鸣离枝而去。枝头上一只噪鹛张口朝向飞离者,似在警告或挽留。竹叶掩映处,一对麻雀安然沉睡。沉睡的麻雀、安静的雉鸡与喧闹的噪鹛形成对比,为画面平添生趣。

陈水华向记者透露,撰写该书的契机源于20多年前的《宋画全集》展览。“那时才惊觉宋画如此写实,画中鸟类大多可辨识,却从未被系统解读。”他经过观察认为,画中鸟类形象多源自野外写生,“而非临摹”。这个发现埋下种子,经过数十年鸟类知识积累,他于2022年启动研究。

研究中,让陈水华感到诧异的是,宋画鸟类大多未经系统考据,《宋画全集》中除常见鸟种外,鲜有明确鸟名,多以“禽鸟”“山雀”等模糊指代。然而,《翠竹翎毛图》条目作者谭怡令,罕见指认林间四鸟为黑脸噪鹛,因为它们具有显著黑脸特征。“起初我也是这么直观认定的。”陈水华说,在比对图谱时却发现了明显差异,画中噪鹛喉部呈浅黄色,而黑脸噪鹛头部(包括喉部)全为深灰。画中四鸟喉部均明显浅黄,绝非偶然,实为作者忠实描绘。“这一特征提醒我,它们是蓝冠噪鹛。”

蓝冠噪鹛是20世纪明星物种。据国家林草局资料,其最早记录可追溯至1919年,其标本于江西婺源采集。1956年云南思茅也曾采集到标本,但2017年《云南省生物物种红色名录》宣告其在云南灭绝。所幸2000年于婺源重新发现此鸟。

陈水华推测,《宋画全集》作者指认为黑脸噪鹛,应该也是得到鸟类专家的指点。“只是当时蓝冠噪鹛尚不为人熟知,错认也情有可原。”

令人惊叹的是,这种近代历经得而复失、失而复得波折的神秘鸟类,其实早在宋代就已经被我国古人记录在案了,且在当下实现古今呼应。

■宋画里的蓝冠噪鹛究竟身在何处?

陈水华首次以鸟类学家的专业视角,将艺术史与鸟类学结合进行断代图像学研究,在学界引领新风。复旦大学刘佳佳教授今年4月在国际期刊《生态》发表论文,进一步探讨“历史画中的鸟类多样性”。此外,东华理工大学中国画硕士生邓茨方,其毕业论文《鄱阳湖候鸟在花鸟画中的创作研究》也是该领域的新探索。

作为艺术界较早介入宋画鸟类研究者,来自吉安的邓茨方表示,江西作为朱子故里,宋代绘画深受程朱理学“格物致知”思想浸润,“使中国美术发展兼具写实的美学体系与结构性研究的科学精神”。她在研究中已从宋画辨识出11种鄱阳湖候鸟,如牧溪《竹鹤图》中的丹顶鹤、于子明《莲池水禽图》中的白鹭与绿头鸭、崔白《芦雁图》中的白额雁等。

江西珍贵鸟类蓝冠噪鹛首次在宋画中被发现,引人遐想:800年前的它们栖息何处?陈水华推测,当时蓝冠噪鹛种群应较繁盛,分布更广。《翠竹翎毛图》虽为佚名宫廷画,极有可能是南宋杭州宫廷画师在当地依据所见写生创作。

然而,邓茨方提出了更大胆的假设:“南宋宫廷画师可能接触过江西进献的鸟类标本或写生稿,间接促成了对蓝冠噪鹛的描绘。”她援引北宋《云林石谱》记载“饶州产异禽”(今婺源),以及南宋《舆地纪胜》称信州(今上饶地区)“多珍羽”,认为南宋迁都临安(杭州)后,地理上更近江西,提升了江西物产进贡宫廷的可能性。

邓茨方还通过对画面的细致观察,发现《翠竹翎毛图》竹丛底部绘有枸杞。她分析道:“竹子喜温暖湿润,枸杞则耐寒耐旱,两者在野生环境重叠的机会很少,且竹林生态不适宜枸杞生长。”因此,图中竹与枸杞的同框,极有可能是人工种植。“那么,蓝冠噪鹛作为江西贡品被送入宫廷供画师写生,也存在合理依据。”

■专家最新解锁八大山人笔下“会翻白眼的鸟”

每年4月至7月是蓝冠噪鹛的繁殖期,此时它们会集群活动。江西婺源森林鸟类国家级自然保护区管理中心副主任杨军介绍,目前婺源共有9个蓝冠噪鹛繁殖点,其中仅一处允许外界观察。“而在非繁殖期,蓝冠噪鹛踪迹难觅,其行踪仍是未解之谜,一直为科学界所关注。”

陈水华表示,《形理两全:宋画中的鸟类》可以反映宋代自然界的鸟类基本面貌。目前,他正将研究延伸至元明清时期的花鸟画,尝试识别其中鸟类。“此时(元明清)写意风格盛行,画中鸟类形象已逐渐难以辨识。”

研究中,陈水华对将中国水墨写意推向高峰的八大山人也有了新的观点。他认为,宋以后的花鸟画家多临摹前代作品,“导致画中鸟类形象日益失真”。“八大山人虽酷爱花鸟,其笔下的白鹭、丹顶鹤、大雁也画出了相似形态”,但诸如“翻白眼的鸟”等变形手法,“常被解读为表达内心情绪,在我看来,这或许只是后人的臆测。”陈水华认为,“并非他不想画得像,而是缺乏对鸟类鲜活形象的认知积累。”

对于鸟类专家提出的新颖话题,从事中国画研究的邓茨方认为,陈水华忽略了两个关键因素。其一,明末清初画家对活体鸟类的观察机会实则颇为充裕,如八大山人在《鱼鸭图卷》中,对鸭类形态的刻画便达到了精准性;其二,早期作品如《传綮写生册》中的草虫、植物与晚年创作的《松鹿图》等作品,亦充分印证了八大山人具备成熟的写实能力。

生物学界与艺术界通过对中国古画研究,探明鸟类发展史,不断碰撞出火花,也引起杨军的极大关注。诸如:宋画是否记录了现今濒危的鸟类?对比古今鸟类分布,能否揭示气候变迁对物种范围的影响?他期待,这些科学探索通过古画研究未来能逐一解锁。

值班编辑:傅蓝天

值班审核:周艳华

值班编委:游静