信仰者 ——从觉醒年代革命青年到新时代青年党员的奋斗图谱

来源: 江南都市报 | 日期: 2025年07月01日 | 制作: 肖琳琪 | 新闻热线: 0791-86849110

前言

百年征程波澜壮阔,信仰之光永不熄灭。在庆祝中国共产党成立104周年之际,江南都市报推出特别策划《信仰者》,从革命战争年代到新时代新征程,以4名共产党员的奋斗足迹,勾勒一幅穿越时空的精神图谱。

27岁的赵醒侬以生命为炬,照亮江西革命运动的道路;

28岁的袁玉冰以笔为枪,用《红灯》周刊点燃革命火种;

新时代的朱金花用15年坚守,让党的光辉照进高墙内的每个角落;

“97后”党员丁浩原以镜头为媒,让红色基因在光影中永续传承。

他们生于不同年代,肩负不同使命,共同诠释着共产党人最纯粹的精神底色。这份信仰的接力,正是中国共产党百年风华最生动的注脚。

【第一篇】

赵醒侬:江西民族革命运动的先锋

101年前,25岁的共产党员赵醒侬成为中共南昌支部干事会书记兼组织干事,经他介绍,方志敏等人加入了中国共产党,点燃了革命的热情。南昌地方党团组织创始人赵醒侬,为了革命事业,燃尽青春,他的生命定格在27岁,他用宝贵的生命唤起了革命的斗志,他的精神鼓舞着一代又一代的年轻党员在奋斗的路上奋勇直前。

不能忘却,这段红色历史,翻开那泛黄的史料,镌刻着革命先辈的奋斗足迹,让我们在档案资料中,重温赵醒侬的感人事迹,铭记这份跨越时空、永不磨灭的精神力量。

文/江南都市报全媒体记者章娜 图来自南昌市档案馆(史料素材来自南昌市档案馆)

建党初期的革命先驱

1899年,赵醒侬诞生在江西南丰县一个贫苦的裁缝之家,1921年春进入南丰县高等小学就读,第二年便因贫困辍学,颠沛流离。五四运动爆发,救亡图存,挽狂澜于既倒;思想启蒙,发历史之先声。全国各地的工学商运动蓬勃兴起,赵醒侬加入了宣称“为工商伙友谋幸福、谋团结”的上海工商友谊会。他不仅主动担当该会的日常工作,并经常为会刊《上海伙友》撰稿。

在黑暗中摸索前进的赵醒侬,开始接触共产党人,并阅读了大量的进步书刊,认识到工商友谊会宣扬的劳资调和及其改良主义的本来面目。在中共友人的帮助下,他毅然与上海工商友谊会断绝了关系,并转入江苏省第二师范附设职业补习学校学习。1922年,他在该校加入中国社会主义青年团,不久即转入中国共产党。

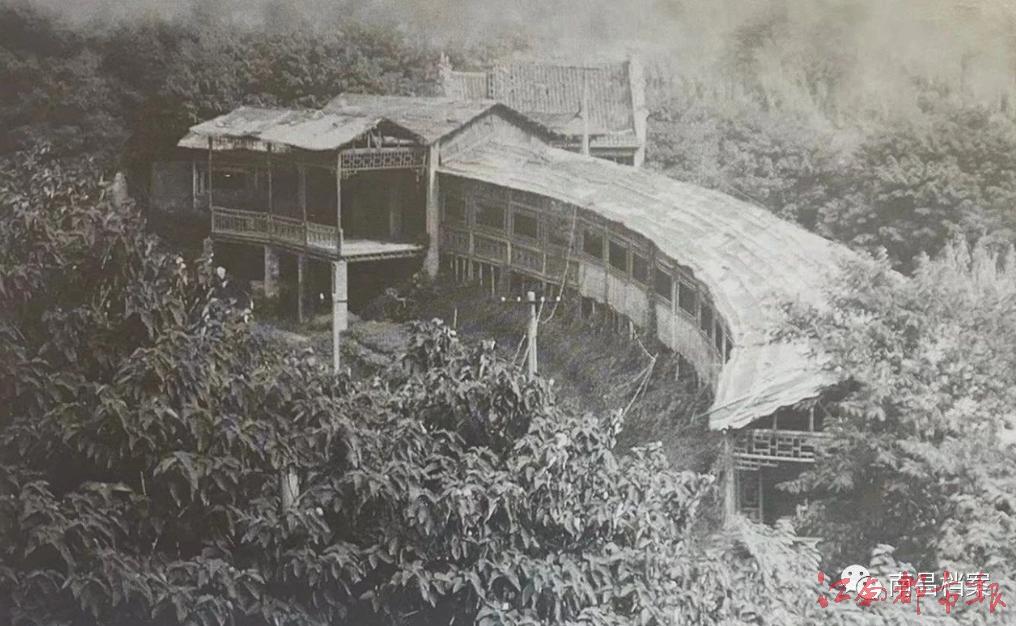

作为早期的共产党员,赵醒侬于1922年冬,受党的派遣回到南昌,与方志敏等7人,于1923年1月20日在南昌文化书社召集会议,组建了中国社会主义青年团南昌地方团。

赵醒侬诠释了先驱者的责任和担当。1924年5月,中共南昌支部成立,赵醒侬任支部干事会书记兼组织干事。6月,他与曾天宇等人一道在南昌百花洲开办了明星书社,推销《向导》《中国青年》《新青年》等进步书籍,宣传马克思主义思想。

始终站在运动的前列

1925年5月30日,英国巡捕在上海南京路开枪屠杀游行的群众,造成了震动全国的“五卅惨案”。江西人民在党的领导下,展开了声势浩大的声援以“五卅惨案”为中心的反帝运动,赵醒侬始终站在运动的前列。6月3日,他主持召开了南昌市各界代表的紧急会议成立了“反对帝国主义惨杀上海同胞江西后援会”。

6月5日,他在南昌各界群众大会上声泪俱下,慷慨陈词,怒斥英、日帝国主义肆意屠杀我国同胞的罪行,号召各界人民团结起来,为“废除不平等条约”而斗争!大会通电上海民众,表示江西人民誓作他们的坚强后盾!会后,赵醒侬和同志们积极奔走于工人、学生、店员之中,组织和领导了罢工、罢课、罢市斗争,在中共江西地委的领导下,一场群众性的大规模反帝爱国运动,迅速在全南昌市和全省展开了。在这场运动中,大批优秀的工农群众和积极分子,纷纷加入中国社会主义青年团和中国共产党的革命先锋行列中来。

用生命唤起觉醒

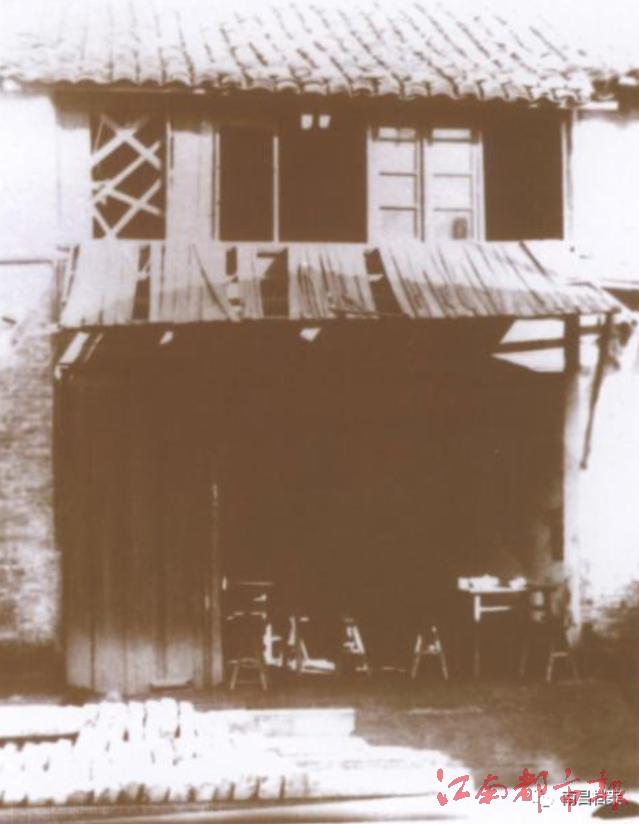

大革命的浪涛,汹涌澎湃,北伐军挥戈所向,势如破竹。1926年7月11日,北伐军攻占长沙,逼近南昌。其前锋部队已向江西境内挺进。江西军阀邓如琢为加紧摧残革命力量,固守江西,竟狗急跳墙,悍然抄封当时的国民党江西省党部,并逮捕数名工作人员。在赵醒侬等同志领导下,南昌各界民众秘密行动,准备迎接北伐大军。然而,就在这胜利在望的时刻,国民党右派分子进行了卑劣的告密。8月7日下午,身染痢疾的赵醒侬,拖着沉重的病体,前往党的秘密据点“明星书社”,当他行至百花洲时,突然被几个彪形大汉拦住了去路,不由分说地将他架行至军法处。

赵醒侬被捕后,江西警备司令部刘焕臣亲自审讯,妄图由此打开突破口,再一网打尽南昌市和江西党的地下组织。尽管敌人用尽残酷毒刑和各种诱惑,赵醒侬依然大义凛然,坚贞不屈!邓如琢眼看末日已在旦夕,竟丧心病狂,以“宣传赤化,图谋不轨”的罪名判赵醒侬死刑!

1926年9月16日凌晨,北伐进军的轰轰炮声在天际震响,预感自己末日来临的敌人,仓皇地将赵醒侬押到德胜门外芝麻田。赵醒侬知道敌人要下毒手,遂要求写个遗嘱,但遭蛮横拒绝!赵醒侬遥望着东方的熹微,气宇轩昂,高呼“打倒帝国主义!”“打倒军阀!”而从容就义!他壮烈牺牲后的第二天,北伐军就攻进了南昌,刽子手们得到应有的惩罚!11月23日,南昌各界人士在体育场集会沉痛悼念他。党中央《向导》周报发表专题悼念文章,赞誉他为“江西党的组织者”“江西民族革命运动的先锋”“大革命以来在江西为人民牺牲的第一人”。

【第二篇】

袁玉冰:与革命同行的呐喊者

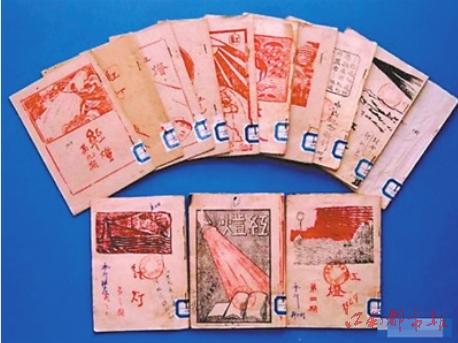

南昌市档案馆馆藏最早的革命刊物《红灯周刊》,斑驳的纸张上,字迹依稀可见,它诉说着90多年前,江西这片热土上的革命故事!刊物的主编袁玉冰,是江西传播马列主义先驱、江西党团组织的主要创始人之一。1927年12月27日,袁玉冰在南昌下沙窝刑场英勇就义,时年28岁。生命虽然短暂,袁玉冰是江西早期青年党员的楷模,他用一本本刊物唤起革命的意识;他坚贞不屈,面对严刑拷打他坚守信念和底线。他为信仰而战的一生,值得我们铭记!

文/江南都市报全媒体记者章娜 图来自南昌市档案馆(史料素材来自南昌市档案馆)

发起创办南昌文化书社

袁玉冰是江西泰和人,1918年8月,袁玉冰考入省城江西省立第二中学。次年,与黄道等8人组织“鄱阳湖社”。1920年12月,“鄱阳湖社”更名“江西改造社”,以改造社会作为宗旨,是五四运动后江西第一个革命团体。出版发行《新江西》季刊,并推举袁玉冰为改造社主要负责人兼《新江西》杂志主编,社址设在南昌。

1922年,袁玉冰考入北京大学哲学系,并很快结识了中国共产主义运动的伟大先驱——李大钊。经李大钊介绍,他加入了社会主义青年团,不久加入了中国共产党。8月,方志敏和赵醒侬先后由上海返回南昌从事革命斗争,并于同年冬天成立南昌文化书社,袁玉冰是书社15位发起人之一。

复刊《红灯》指导革命行动

1926年9月,赵醒侬在南昌惨遭孙传芳的部属邓如琢杀害,袁玉冰怀着沉痛的心情,提笔写了《悼赵醒侬同志》一文,发表在《向导》周刊上,表示悼念。11月,为了加强对江西革命斗争的领导,党中央派袁玉冰回江西工作。12月,中共江西区委成立,袁玉冰任区委委员兼宣传部部长。不久,袁玉冰调任青年团江西区委书记。

袁玉冰回赣工作后,正是共产党人和国民党左派同以蒋介石为首的国民党新右派斗争日趋复杂的时刻。面对国民党右派的猖狂进攻,袁玉冰遵照中共江西区委的指示,恢复了原系团南昌地委主办的《红灯》杂志,并由他主编,于1927年2月13日复刊,至7月16日,共出15期。袁玉冰为复刊的第一期写了《“红灯”的新使命》一文,指出“《红灯》是为革命而发刊,也为革命而停刊的,现在《红灯》继续出版,自然仍是为革命的,即为革命的青年作革命指导的,我们愿意竭尽我们所有的能力,为江西青年供给革命理论,指导革命的行动,这就是《红灯》继续出版以后的新使命。”在袁玉冰的主持下,《红灯》周刊成为宣传革命理论,反击以蒋介石为首的新右派进攻的重要舆论阵地。

就义前高喊“中国共产党万岁”

1927年“四一二”反革命政变后,袁玉冰于5月16日写下《蒋介石政府的危机》一文,深刻揭露蒋介石“清党”的实质,痛斥其镇压工农运动和叛变国民革命的种种罪行。不久,袁玉冰被任命为中共九江地委书记,他不惧危险,出生入死,积极组织赣北秋收暴动。11月,袁玉冰调任赣西特委书记,在吉安准备组织暴动。12月13日,袁玉冰乔装进入南昌向省委汇报工作时,由于叛徒出卖,不幸被捕。

袁玉冰在狱中,敌人对他用尽了软硬兼施的手腕,施行了各种酷刑。他始终坚贞不屈,表现了一个共产党员的坚定意志。12月27日下午4时,袁玉冰和杨超、王环心、谢率真等4位共产党员,被反动派押在开往下沙窝刑场的囚车上,袁玉冰慷慨激昂地高呼“中国共产党万岁”“工农革命成功万岁”等口号,声声巨响,震撼着南昌城!随后,袁玉冰等人被国民党反动派杀害。

袁玉冰牺牲后,当时的中共中央机关刊物《布尔塞维克》杂志发表悼念文章,歌颂他勇敢斗争的精神,并庄严指出:“如今他死了,可是他的赤血将从地下喷发,洗干净黑暗陈腐不堪的江西”。

【第三篇】

朱金花:高墙内的“心灵摆渡人”

“作为新时代的党员,我将继续传承红色基因,坚守岗位,以忠诚和担当践行入党誓言,用爱和责任守护看守所的安全。”南昌市第一看守所管教三中队指导员朱金花说。

在这个江西省最大看守所、全省最大的女子监区,朱金花用15年“监区零事故、队伍零违纪”的坚韧,在高墙内践行着一名共产党员的忠诚誓言:“让党的光辉照亮高墙里的每一个角落。”

文/图 周泽涵 江南都市报全媒体记者段萍

跨专业民警的8年入党坚守

1988年,朱金花出生于孔孟之乡山东,2004年考到南昌,就读道路交通管理专业。2009年,她考进了公安系统,2010年参加公安工作。

谈及入党初心,朱金花说:“我爸爸、哥哥和妹妹都是党员,我也一直努力向党组织靠近。”受家庭氛围的熏陶,朱金花心中早早种下信仰的种子。2010年刚参加工作,她就递交了入党申请书,一直到2018年正式入党,她努力了8年。

这8年,是朱金花精神世界持续锻造的8年。非警校出身的朱金花,从道路交通管理专业跨入完全陌生的监管领域,靠着“多做事、多学习”的朴素信念,跟随师父在高墙内从零开始摸索。“一开始不懂怎么做,跟着师父学了之后发现这份工作是很有意义的。”她说。

“我觉得党徽戴在胸前,责任扛在肩上,全心全意为人民服务不单单是一句话,是真的要付诸实践。”朱金花说。

“不是所有犯错者都是坏人”

“管教人员一个友善的举动,甚至一个鼓励的眼神,都可能让在押人员重拾‘二次为人’的信心”。这是朱金花常挂嘴边的话。

2022年,看守所来了一名因寻衅滋事、盗窃的特殊女生——年仅17岁的小邹(化姓)。朱金花发现小邹总是低着头,眼神充满戒备,像随时要炸毛的小兽。

朱金花开始了解小邹的过去,了解她的成长环境,发现了她破碎的家庭和不幸的童年。“如果一味地打压、严管,只会引起她更大的反抗。”朱金花决定采取“鼓励称赞为主,习惯养成为辅”的教育模式。日常生活中,她悄悄观察这个倔强的女孩,找她的闪光点。如果小邹帮忙晒衣服、照顾生病室友,朱金花从不吝啬夸赞,对她说:“你知道吗,同监室的人都在夸你,说你进步很大,改变也很大,帮助他们做很多事情……”渐渐地,小邹向朱金花敞开心扉。“我们在夸的同时,也让她慢慢自信起来,不能让她觉得被监视或者被区别对待。”朱金花说。

在一次谈话过程中,小邹噙着眼泪对朱金花说:“朱管教,我可以喊您一声姐姐吗?您比我亲人都关心我。”

“那一刻,我鼻子一酸,强忍着泪意。因为我觉得这个称呼承载了小邹对我的信任和依赖。”朱金花感慨地说。2023年,小邹从看守所出来,积极学习专业技能,在家附近开了一家美甲店。

今年年初,一名一审获刑12年的在押女性小张(化姓)接连遭遇家庭变故——父母重病缠身、女儿患抑郁症,她几乎崩溃。面对绝望中的小张,朱金花耐心开导她,用独特的“换算”为她点燃希望:“把这12年当作一次深造,既调养身体又充实自己。等出去了,依然能照顾好家人。”小张说:“收到的总是坏消息,幸运的是遇到了朱警官这样的人生引路人。”

“我现在能做的很有限,但我会尽最大能力帮助他们。我觉得不是所有犯错者都是坏人,有很多人不懂法,如果没人引导他们,会破罐子破摔。”朱金花说。

点亮高墙里“新生”微光

朱金花的理想图谱里,家国情怀始终交织。“我作为一名人民警察,责任在肩,使命在身,只能把对家人的愧疚藏在心里,继续满腔热情投入工作。”说起这些,朱金花的神情有些黯然。

作为双警家庭的她与丈夫时常因为公务繁忙,要将年仅两岁的双胞胎女儿托付给老人,有一次,她隔着屏幕凝视女儿趴在结婚照上哭泣的身影。“工作重要,但也要多陪陪孩子。”4年未能见到远在山东的爸爸妈妈,父母的关心更让朱金花感到愧疚。

从警15载,朱金花获得诸多荣誉,南昌市邱娥国式优秀政法干警、南昌市公安局个人嘉奖、南昌市公安局优秀公务员、南昌市公安局个人三等功、南昌市青年五四奖章、江西省优秀人民警察……2024年,她获评南昌市“三风”人物与南昌市公安局专项三等功。然而在她心中,最闪亮的勋章是高墙内那些重燃希望的眼神。“以忠诚和担当践行入党的誓言,用爱和责任守护监所安全”,这是她对党的承诺。

【第四篇】

丁浩原:在红色光影中书写信仰答卷

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定……”2024年7月1日,27岁的青年导演丁浩原举起右拳,誓言铮铮。这个从齐鲁大地扎根赣鄱9载的青年,在镜头内外完成了信仰的升华。如今,他带领大批“95后”“00后”创建了自己的公司,以近乎执拗的耐心深耕纪录片,计划每年出两到三部主旋律精品纪录片,通过镜头里沉浮的光影书写着属于自己的信仰答卷。

文/图 周泽涵 江南都市报全媒体记者段萍

扎根赣鄱9年

从新闻学子到红色导演

1997年,丁浩原出生于山东烟台,2020年从江西农业大学新闻学专业毕业后就留在南昌,成为一名扎根红土地的青年创业者。2023年,他考取韩国东西大学攻读电影美学硕士,从此开始了青年导演的征途。

谈及入党初衷,丁浩原说,自己深受两个人的影响,一个是父亲,山东电力系统一名老党员;一个是师父——国际著名纪录片导演、北京电影学院研究生导师梁碧波。

2017年,丁浩原在一次纪录片培训课上认识了梁碧波。此后,梁碧波多次担任他的艺术指导,“师父作为一名老党员,对工作一丝不苟,讲好中国故事、传播好中国声音的精神深深感染了我。”

“入党一直是埋藏在我内心深处的愿望。”丁浩原说,2021年7月河南突发洪灾,他看到许多党员干部和志愿者驰援一线,“他们冲锋在前、挺身而出的精神和担当,一直感动和鼓舞着我”。于是,刚刚毕业的他捐了1万元给江西省青少年发展基金会,用于防汛救灾事宜。2024年7月1日,在党的生日这天,丁浩原如愿入党。

拍摄红色作品过程中,丁浩原对这片红土地的血脉有了更深刻的理解。如今,丁浩原还担任青山湖区人大代表、共青团青山湖区委兼职副书记,扎根基层,服务群众。

团队平均年龄25岁

30项大奖铸就“红色答卷”

创业过程中,丁浩原凝聚了一大批“95后”“00后”,创建了波将金号(江西)文化科技有限公司。为何取名“波将金号”?丁浩原说:“源于我的启蒙电影《战舰波将金号》,由谢尔盖·爱森斯坦执导。我喜欢这部电影有两个原因。第一,这是一个红色革命故事。第二,它在电影史上有重要意义,是蒙太奇学派的代表作品,它的出现奠定了电影剪辑的基础。”

主旋律短片超500部、全网播放破亿、30次捧回国内外奖项……在赣创业这些年,丁浩原率领这个平均年龄25岁的团队交出了一份亮丽的红色答卷。新媒体短片《地火荣光》荣获中共江西省委组织部2022年正能量作品和第六届中国红色微电影盛典主竞赛单元优秀影片奖;人物纪录片《征途》荣获第六届刺玫瑰微电影艺术节十佳作品奖;系列纪录片《塘南是吾乡》荣获第二届江西数字文旅创新大赛的数字创意传播类别“金奖”;微纪录片《永远的老阿姨》荣获第十四届北京国际网络电影展“主竞赛最佳纪录片”。

“我拍摄的纪录片,它一定是有受众的,我坚持的路线是网络视听精品的路线,讲一个主旋律人物或主旋律故事,需要时间去打磨。短视频三言两语,无法呈现人物和厚重的故事。”丁浩原说,他计划每年出两到三部主旋律精品纪录片。

铭刻历史

《永远不能忘记》收官在即

“每一帧画面都应跳动党的脉搏,每部作品都要饱含对红土地的深情。”丁浩原表示,今年他着手筹建公司党支部,让党旗飘扬在创作一线,同时筹备最新作品《信仰》,聚焦红领巾的起源——25岁的湖南籍烈士黄静源牺牲于江西萍乡,鲜血染就的红领巾,恰似他心中不灭的火焰。

最近,丁浩原的团队以中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为契机,以1942年7月12日塘南镇遭遇的日军大屠杀事件为核心,拍摄红色全景式纪录片作品《永远不能忘记》,邀请一级演员张光北担任讲述人,激发新时代人民群众爱国情怀和铭记历史的红色血脉,在铭记与新生中回答“何以复兴”的时代命题,目前已进入收尾工作。

“我永远不会忘记,是怎样的一群人,筚路蓝缕走过万水千山,一片赤诚扛起民族荣光。”丁浩原动情地说,传承红色精神,创作好主旋律网络视听精品,还有很长的路要走。但身处英雄城,作为新时代的青年党员,他愿将信仰写入灵魂,把忠诚融进血脉,做理想的捍卫者、火种的传薪人。

值班编辑:傅蓝天

值班审核:周艳华

值班编委:游静